- 2019/09/12

- 本

とにかく面白い海外小説30選!古本屋スタッフおすすめの本は?

海外小説は読みづらい…と敬遠していませんか?でも海外小説の中には、ミステリー、ファンタジー、SFや恋愛小説まで、古今東西ありとあらゆる名作があるんです!そこで、古本店『もったいない本舗』の読書好きスタッフが、とにかく面白いおすすめ海外小説を30冊ご紹介します。

海外小説の面白さとは?

皆さん、海外小説は読んでいますか?作者と同じ言語を自由自在に操れる人は別として、海外小説を読むには、どうしても翻訳されたものを読むことになりますよね。そうなると、翻訳者によっては訳が読みづらかったり、登場人物の名前も覚えづらかったりして、感情移入できない場合も多く、「海外小説はハードルが高いなぁ…」と、どうしても敬遠してしまう気持ちもわかります。

とはいえ、現在ではさまざまな国の本が翻訳されています。もし外国人作家の作品も気軽に手に取れるようになると、読書の幅が一気に広がりますよ!さらに、本を通して外国の文学に触れれば、日本にいながら各国の空気感や文化の違いを味わえるので、いいことずくめ。「日本人の書いたものだけで十分面白いし、必要ないよ」と思っている人は、実は損をしているのかもしれません!凝り固まった思考をほぐして、ぜひ海外小説も挑戦してみて欲しいです。

【ジャンル別】とにかく面白い!海外小説ランキング

ここからは『もったいない本舗』のスタッフsakuraが心よりおすすめする海外作品ランキングをご紹介します。いざ、「海外小説を読んでみたいな…」と思っても、「何から読めばいいかわからない…」という人でもご安心下さい!日頃たくさんの本に囲まれている古本店スタッフならではの視点でチョイスしたおすすめの作品をご紹介します。

ジャンルは、ミステリー・ファンタジー・恋愛・SF・後世まで残したい名作、の5ジャンル。このランキングを見れば、きっと一生の宝物になる海外小説に出会えるはずです。では見ていきましょう!

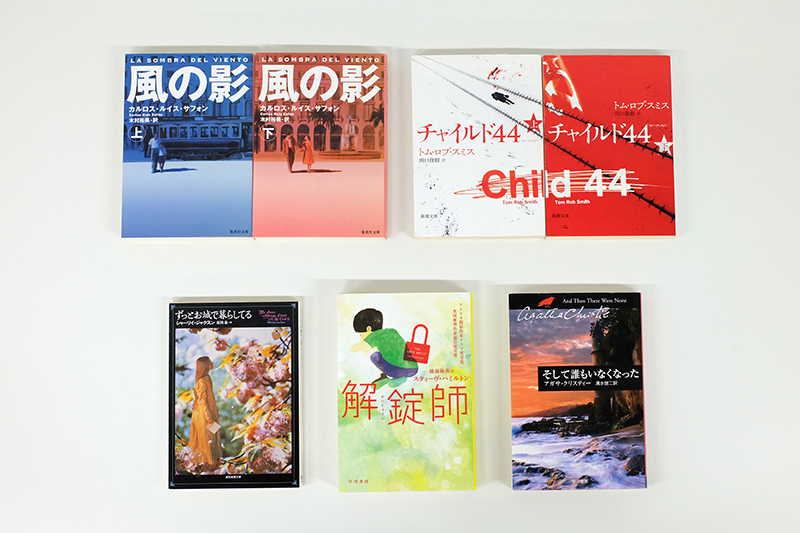

まず初めにご紹介するジャンルは〈ミステリー〉。誰もが知っているような名作や映画化作品も多数あり、最も挑戦しやすいジャンルかもしれません。海外ミステリーの面白いところといえば、まずサスペンス性の高さ。日本人が書く小説ではありえないスケールの大きさやスピード感、そして驚きの結末。スリル満点でページを繰らずにはいられないはずです。海外ミステリーの名作は数えきれないほどありますが、その中でもsakuraが特におすすめしたい5冊をご紹介します。

第1位 『そして誰もいなくなった』(著者:アガサ・クリスティー)

ミステリー編の第1位は、やはり「ミステリーの女王」と呼ばれたアガサ・クリスティーがふさわしいのではないでしょうか。クリスティーは、名探偵ポアロシリーズやミス・マープルシリーズなど、さまざまなベストセラー作品を世に残しましたね。現代のミステリー作家たちのお手本になるトリックや、当時賛否両論を巻き起こした叙述トリックなど、ミステリー界のいしずえを築いた作家の一人です。

クリスティー作品の中で最もオススメしたいのが『そして誰もいなくなった』です!今やミステリーの定番である「絶海の孤島」を舞台にしたクローズド・サークルもの。そして童謡「10人のインディアン」を連想させるように、一人、また一人と殺されていく見立て殺人。(大きな声では言えませんが)ミステリーファンとしては狂喜乱舞する設定に違いないです。

そして本作は、『十角館の殺人』(綾辻行人・著)や『そして誰もいなくなる』(今邑彩・著)など、日本でもあらゆる作家がオマージュ作品を書いているんです。それらと読み比べてみるのもまた面白いかもしれませんね。いつまでも色褪せることのない名作ミステリーを、ぜひご堪能下さい。

第2位 『風の影』(著者:カルロス・ルイス・サフォン)

『風の影』は、ヨーロッパでは大ベストセラーとなっており、2006年のスペイン年間ベストセラーランキングでは、なんと『ダ・ヴィンチ・コード』に次ぐ年間売り上げ2位の記録を持っているんです!日本ではそれほど話題に上がらないのが悲しいところで、ぜひともこの機会に密かな布教活動を進めたいと思っています(笑)

本作は、本好きにはたまらない設定が随所に盛り込まれているのが特徴。主人公ダニエルは、ある霧深い夏の朝、父親に連れられて行った「忘れられた本の墓場」(何と魅力的な場所でしょうか!)で、『風の影』という一冊の本に出会います。ダニエル少年は、この本にいたく感動するのですが、作者のフリアン・カラックスはあまりにも謎に包まれていたのです。フリアンの過去を辿るうちに、彼の著書をすべて消そうとする謎の男や、フリアンとダニエル自身の奇妙な符合に向き合うこととなります。

内戦終了後のスペインを舞台にした、どこか幻想的で美しい物語。ミステリーをベースに、ファンタジーや恋愛要素も加わり、重厚かつ壮大な作品に仕上がっています。一度読み始めたらノンストップで一気読みしてしまうほどの面白さを約束します!本作は、<忘れられた本の墓場>シリーズとして、続く第2弾『天使のゲーム』、第3弾『天国の囚人』が刊行されています。

第3位 『チャイルド44』(著者:トム・ロブ・スミス)

「戦慄」という言葉しか出てこない、トム・ロブ・スミス渾身のデビュー作です。本作は、スターリン政権下の旧ソビエト連邦にて、実際に起こった連続殺人事件「アンドレイ・チカチーロ事件」を題材に描かれた物語で、ロシアでは発禁本になったといういわくつきの本!シリアルキラーを扱った作品は世の中に数多く存在しますが、この『チャイルド44』は、ミステリーというオブラートに包まれた「共産主義社会の闇」を炙り出した異色の作品と言えるでしょう。

さて、本作の衝撃は冒頭から始まります。ある大飢饉に見舞われたウクライナの村で、幼い兄弟が食用にするための猫を追いかけるシーン。その森の中で兄が行方不明になってしまったのです。その20年後、少年少女ばかりが狙われる連続殺人事件が発生し、捜査官レオは連続殺人犯を追い始めるのですが…。特筆すべきは、やはり共産主義の恐ろしさでしょうか。常に監視された毎日で、家族でさえも告発の対象。誰がスパイなのかとビクビクしながら暮らさなければならないなんて、想像を絶しますよね。

「共産主義社会では、連続殺人など起こりうるはずがない」のですから、当然独断で捜査を進めるレオは国にとって厄介な存在。まるで真綿でじわりじわりと首を絞められていくような息苦しさと、緊迫感あふれる展開に、上下巻あっという間に読破してしまうはずです!<レオ・デミドフ>シリーズとして続編『グラーグ57』『エージェント6』も刊行されていますので、ぜひあわせてどうぞ。

第4位 『ずっとお城で暮らしてる』(著者:シャーリイ・ジャクスン)

「すべての善人に読まれるべき、本の形をした怪物である。」——当時、作家の桜庭一樹さんが書いた推薦文に惹かれて手に取った本です。意味深なタイトルとキャッチコピー。それに加え、美しいけれどどこか一抹の不安を覚える表紙イラスト。これはもう読まずにはいられないでしょう!

本作は、主人公の少女メアリ・キャサリン・ブラックウッド(メリキャット)の視点から綴られていきます。大きな古いお屋敷に彼女と一緒に暮らしているのは、姉のコンスタンス、伯父のジュリアンのみ。他の家族は、既に毒殺されてこの世にはいません。当時容疑者とされたのは、家族の食事を作っていた姉のコンスタンスなのですが、結果として無罪になり、今は外界から閉ざされたお屋敷で、3人でひっそりと暮らしているのです。

ミステリーでは一人称の語り手というのはとかく「信用ならない」というのがセオリーですが、この作品も例外ではなく、読み進めるうちに何を信じて良いのか分からなくなってきます。村人たちから罵声を浴びせられるメリキャットを、最初こそ不憫に感じるものの、従兄チャールズの登場あたりから徐々に違和感が形になり始めます。そして、自分の信じていた世界がグニャリと歪む瞬間…!あぁ、本当の「悪意」とはこういうものかと全身が総毛立ちました…。ミステリー好きの人なら、必ず押さえておきたい一冊です。

第5位 『解錠師』(著者:スティーヴ・ハミルトン)

世の中に星の数ほど存在するミステリーの中から、選りすぐった5冊を選ぶのは至難の業です。第5位は非常に悩みましたが、今回は、ミステリーに相反する要素「爽やかさ」をひとさじだけ加えたスティーヴ・ハミルトンの『解錠師』をご紹介したいと思います!

本作をおすすめしたい理由は、「地味なのにめちゃくちゃ面白い」小説だからです。ミステリー小説といえば、シリアルキラーだったり、知能犯だったり、いくらでも派手なストーリー展開にできるんですよね。でもここであえて「鍵を開ける」という、地味な設定を持ってくる作者の潔さと言ったら(笑)

主人公マイクルは、ある幼い時の事件をきっかけに声を失ってしまいます。彼は、芸術的な絵の才能がある他、どんな鍵も開けることができるという特技があったのです。やがて、高校生となったマイクルは、プロの金庫破りの弟子となり犯罪の世界へと足を踏み入れて行くことに…。原題「The Lock Artist」の通り、まさに解錠シーンは芸術!の一言です。自らの手先の感覚と経験だけに頼る、あまりにも繊細な職人技に惚れてしまうかも。

本作は、金庫破りに入った家の娘アメリアとの恋愛ストーリーを絡め、ハードボイルドに甘酸っぱい恋愛・青春要素を織り交ぜた、一筋縄ではいかないミステリー小説に仕上がっています。MWA賞最優秀長篇賞、CWA賞スティール・ダガー賞など数々のミステリー賞を獲得したのも納得の作品です!

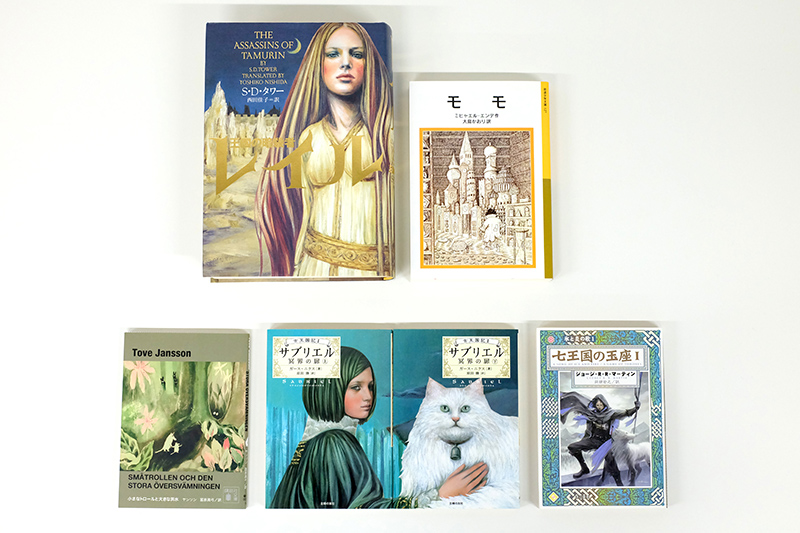

続いてご紹介するジャンルは〈ファンタジー〉。だれしも子どもの頃一度は、「魔法や超能力を使えたらな…」と考えたことがあるのではないでしょうか。ファンタジー作品も映画化されているものが多く、実は子供のころ映画で観たので内容は大体知っているという人もいるかもしれません。でも、映像を観るのと、本で文字を読むのは全くの別物。中には映画と原作で結末が違う作品もあるほどです。原作者の意図がダイレクトに伝わる本を読めば、よりどっぷりと魅力的なファンタジーの世界に浸ることができるはずです。まだまだ知らない世界が待っていますよ!

第1位 『モモ』(著者:ミヒャエル・エンデ)

ドイツ人作家ミヒャエル・エンデの代表作といえば、『はてしない物語』を真っ先に挙げる人が多いかと思います。映画化された「ネバーエンディング・ストーリー」は、当時爆発的な人気が出ましたよね!でも、どの世代にも密かに名作として読み継がれている作品は『モモ』ということをご存じですか?1974年にドイツ児童文学賞を受賞した本作。実は、日本での発行部数は本国ドイツに次ぐほど、根強い人気を誇っているんです。

町の円形劇場の廃墟に住み着いた、風変わりの少女モモ。彼女には、不思議と人の悩みを消してしまうという特別な力がありました。ある日、「時間貯蓄銀行」からやってきた灰色の男たちが町に現れてからすべてが変わり始めます。町の人たちは、時間を節約するために常に時間に縛られて生活するようになり、やがて人生を楽しむことを忘れてしまいます。灰色の男たちに立ち向かうことを決めたモモは…。

「時間は作るものだ」とよく言いますが、現代人は毎日時間に追われながら過ごしていますよね。中には、分単位でスケジュールを決めて生活している人も少なくありません。最近、ゆっくりと星空を見上げたことはありますか?ミヒャエル・エンデは「そんな暇はない」「時間がない」が口癖になっている人たちへ警鐘を鳴らしているのです。児童文学ですが、毎日せわしなく生活している大人の皆さんにこそ読んで欲しい名作です。

第2位 『ムーミン』シリーズ(著者:トーベ・ヤンソン)

全世界知らない人はいないと言っても過言ではない「ムーミン」。アニメやグッズ展開はもちろん、最近はカフェやスマホゲームにまで登場するほどの人気っぷりです。主人公のムーミントロールをはじめ、親友のスナフキンやちびのミィなど、どの登場人物にも固定ファンがいて、今や世界を代表する人気キャラクターと言っても良いのではないでしょうか!

キャラクターとしてはとても有名なムーミンですが、原作をちゃんと読んだことがあるという人は意外と少ないかもしれませんね。<ムーミン>シリーズの原作は、『小さなトロールと大きな洪水』から始まり『ムーミン谷の十一月』で終わる全9作品。sakuraの小学生時代は、ありがたいことに学校の図書館にシリーズすべて揃っていたので、夢中で読みふけった思い出があります。

さて、ここまで人々の心をひきつけてやまないムーミン人気の秘密は何なのでしょうか?一言で言うと「癒し」なのでしょう!ムーミン谷の豊かな自然、新しい仲間を優しく迎え入れるムーミン一家、そしてどんな突飛な個性も尊重する懐の深さ。ちょっと日々の生活に疲れてしまったとき、いつでも戻って来たくなる本というのは、とても貴重ですよね。ちなみに、原作を読んでみると意外とムーミンが毒舌なのにも驚きます(笑)

永久保存版として、「ムーミン」シリーズを本棚に置いておくのはいかがですか?

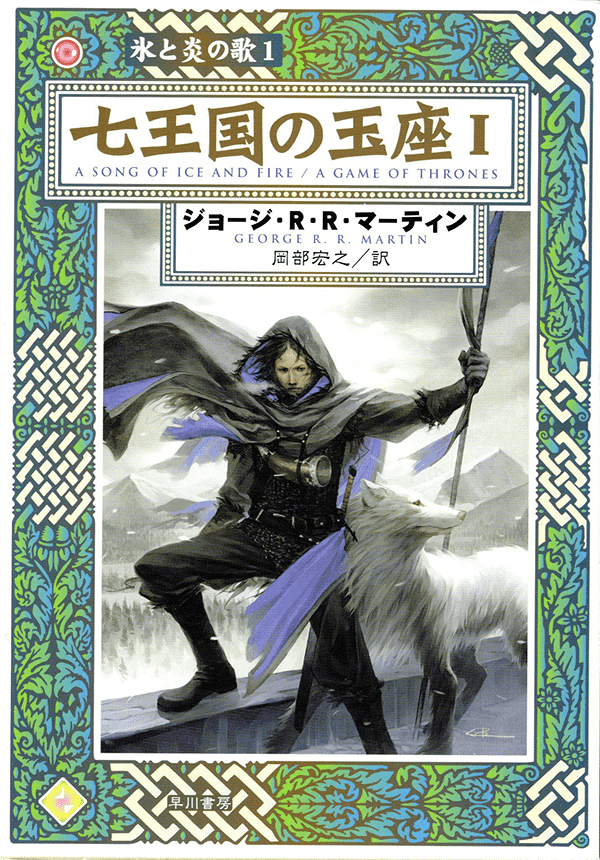

第3位 『氷と炎の歌』シリーズ(著者:ジョージ・R・R・マーティン)

ファンタジーを語るならば、絶対に<氷と炎の歌>シリーズは外せません!しかし、あまりにも色々な意味でボリューミーなため、気軽には人におすすめしづらい作品でもあります。そこをあえて3位に入れ込んだ理由は、本シリーズは明らかにファンタジーの概念を覆してくれる作品だからです。

今までファンタジーといえば、剣と魔法が出てくるジュヴナイル向けの読み物というイメージでした。でもこちらの作品はまるで正反対です。権謀術数に長けた人々が駆け引きを繰り広げ、裏切りに次ぐ裏切りが基本のスタイル。次々と重要人物が死んでいきます。生き馬の目を抜く世界とは、まさにこのことを言うのでしょう。さらには死人まで起き上がる始末!

『七王国の玉座』から始まる本シリーズは、エダード家、ラニスター家、ターガリエン家などさまざまな国の家系が登場し、<鉄の玉座>と七王国の覇権を巡って争う群像劇です。それぞれの家の視点から物語が進行していくため、登場人物皆が主人公であり読者の感情移入の対象。どのキャラを贔屓にするかによって物語全体の印象が変わりそうですが、すぐに死んでしまう可能性もあるので正直油断できません!

ちなみに、本シリーズは「ゲーム・オブ・スローンズ」というタイトルでドラマ化もされています。全8シーズンで既に完結済み。海外ドラマ史上最高傑作との呼び声も高い作品で、こちらもすさまじく面白いです。子供には絶対に(!)見せられない大人のファンタジーを、原作・映像ともに是非ご堪能下さい!

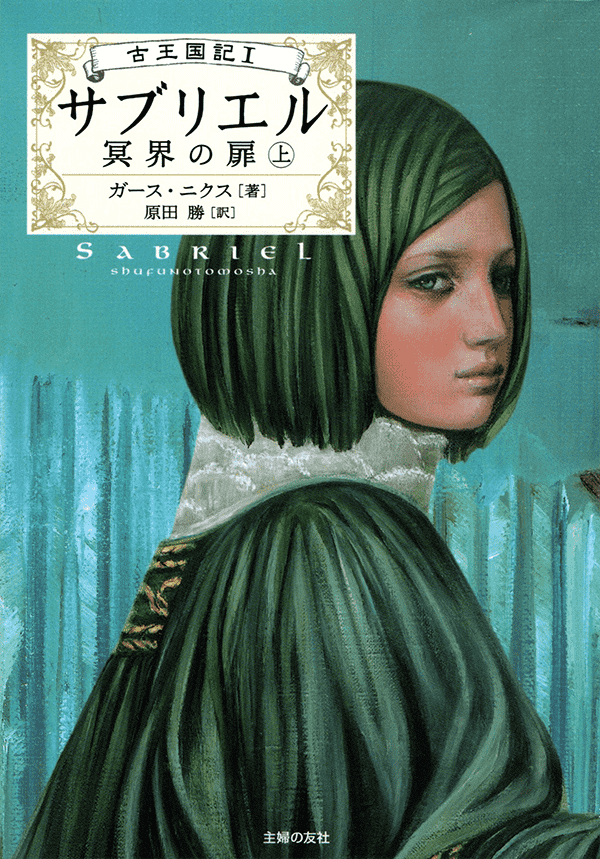

第4位 『古王国記』シリーズ(著者:ガース・ニクス)

世の中に「ダーク・ファンタジー」は数えきれないほどありますが、悲しいことに玉石混交で駄作も相当数存在するのが事実。「ファンタジーではちょっと物足りないから、面白いダーク・ファンタジーを読みたい!」というのはファンタジー好きさんなら誰もが通る道だと思いますが、では何の本をチョイスすれば良いの?という人へ。sakuraが真っ先におすすめしたいのは「古王国記」シリーズです!

『サブリエル 冥界の扉』 『ライラエル 氷の迷宮』 『アブホーセン 聖賢の絆』から成る本シリーズは、大人向けのダーク・ファンタジー。舞台は、魔術が栄え死霊たちが徘徊する古王国。失踪した魔術師の父の行方を追うため、主人公の少女サブリエルは単身「壁」を越えて古王国へ向かうことに。

この世界の武器の特徴は、「剣と魔法」ではなく「ハンドベルと魔術」なんです。ハンドベルで戦えるのか?と思いますよね、当然(笑)でも対峙する相手は死霊であり、サブリエルは強力な魔術の力を持つネクロマンサー。冥界の静かな描写が素晴らしく、ハンドベルの澄んだ音色が聞こえてきそうなほどです。芯は強いけれど、時折人間的な弱さも垣間見える主人公サブリエルはとても魅力的なキャラクター。優しいだけではない、ダークな世界観をお楽しみ下さい!

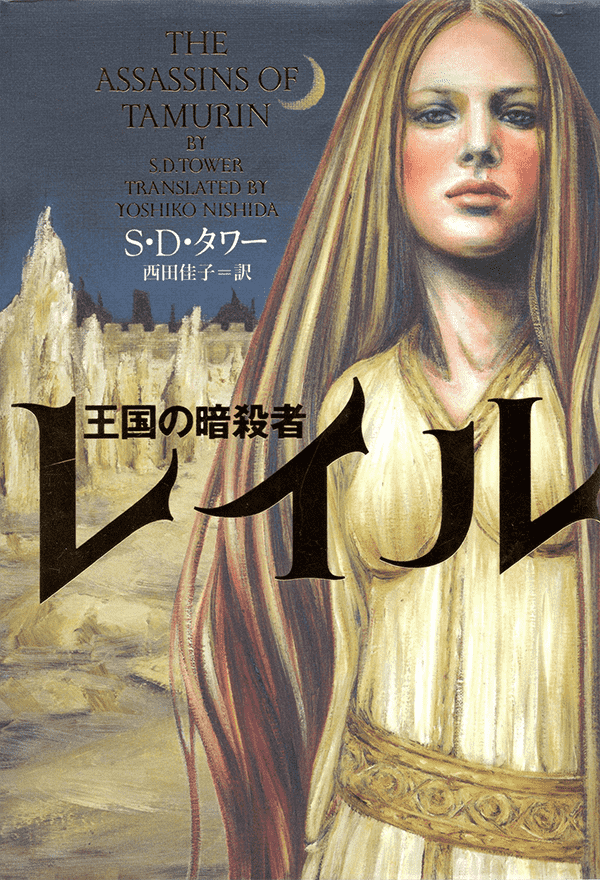

第5位 『レイル 王国の暗殺者』(著者:S.D. タワー)

本作を手に取ったら、その分厚さとページ数にビックリするでしょう!正直、表紙に惹かれたものの、本のボリュームに怖気付いて手に取らなかった人が少なからずいるのではないでしょうか?そう、本作はハードカバー600ページを超える超大作ですが、最初の1ページをめくればあっという間にのめり込んでしまうジェットコースター小説でもあるんです。

孤児として育てられた主人公の少女レイルは、あることがきっかけで村を出ることになります。彼女を拾ったのは「マザー」と呼ばれるタムリンの女王。レイルはマザーの養女となり、同じ境遇の少女たちと学校生活を共にするのですが、実はそこはただの学校ではなくスパイの養成学校だったのです。やがて美しく成長したレイルは、マザーの敵国である若き王の元にスパイとして潜入することに。

「愛してはいけないー失敗は決して許されない」というのが当時の帯のキャッチコピー。敵国の王と恋に落ちてしまうというストーリーは、ある意味王道と言えば王道なのですが。でもこれ、児童書なのですよ。しかも思いのほかしっかり恋愛しています(笑)自分を育ててくれたマザーへの厚い忠誠心と、太陽王への愛情との間で揺れ動くレイル。彼女が下した決断とは?スパイ小説としても恋愛小説としても楽しめるミスティック・ファンタジー。おすすめの一冊です。

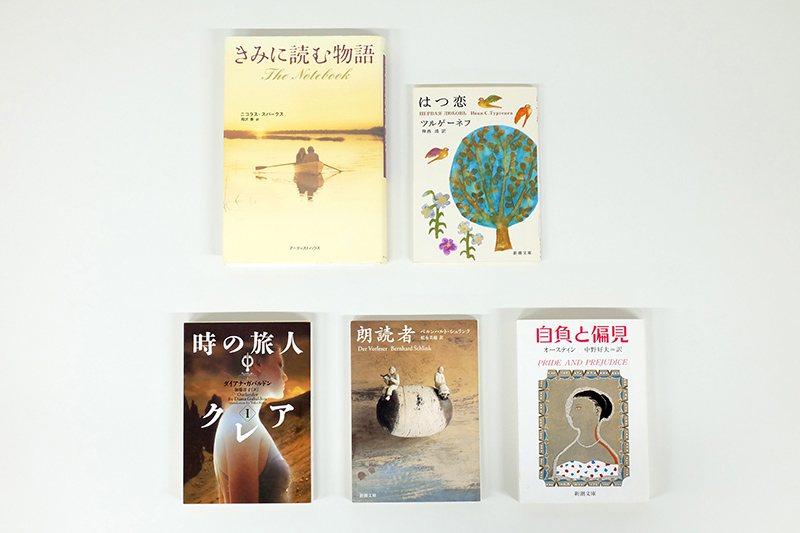

お次は〈恋愛〉。恋愛小説は、共感できる部分が多く、「人を愛する気持ちは世界共通なのだなぁ」と実感させられます。シンプルでじんわりと胸に沁みるストーリーが多く、スッと物語に入りこめるのではないでしょうか。もしかすると、海外小説に苦手意識を持っている人にはもってこいのジャンルなのかもしれません。登場人物は魅力的なキャラクターばかりで、日本人が書くストーリーよりももっと情熱的…?!きっと心の栄養になることでしょう!

第1位 『自負と偏見』(著者:オースティン)

恋愛編堂々の第1位は、ジェーン・オースティンの『自負と偏見』です。『高慢と偏見』というタイトルでも知られていますね。18世紀末のイギリス片田舎を舞台に描かれる恋愛模様。現代の自由な結婚とは違って、当時のイギリスの結婚とはここまで人生をかけているものなのか!と驚きました。何と言っても、年頃の娘たちが母をも巻き込んで"玉の輿"を狙っているというお話なのです。

ベネット家の次女エリザベスと、資産家ビングリーの友人ダーシー。2人のすれ違いや偏見から始まる小さな恋は、何とももどかしくそれでいてコミカル。思わずプッと吹き出してしまうシーンも多々あります。いつの時代でも相手に求めるものは「容姿が良い」「財産がある」ことですが、お互いの内面が見えてこそ本物の愛!竹を割ったような自由闊達な性格のエリザベスと、気難し屋で知られるダーシーの恋の行方は…?

本作はイギリスの代表的な古典として知られており、日本でも非常に人気のある作品です。さまざまな翻訳があるので「どの出版社のものを読めば良いの?」と迷う人もいるかもしれません。おすすめは、新潮社の中野好夫・訳です。「翻訳」ということを一切感じさせない読みやすく綺麗な日本語で、たちまち物語にのめりこむこと間違いなし!

第2位 『はつ恋』(著者:ツルゲーネフ)

皆さんは「初恋」と聞いて、何を思い浮かべますか?甘酸っぱい恋の思い出、誰にも言えず心に秘めた気持ち、行き場のない息苦しさ。「初恋」は人によって三者三様ですが、ここまで明確に言語化したのはこのツルゲーネフの『はつ恋』が初めてなのでは?と思います。

主人公は、16歳の少年ウラジミール。彼は年上の令嬢ジナイーダに恋をし、その悶々とした気持ちを事細かに綴っているわけなんですが、これが客観的に見るとまさに「恋は盲目」!魅力のある美しいジナイーダは周りの男性たちを虜にし、ウラジミールもまた寝ても覚めても彼女のことばかり考えています。思春期特有の複雑な感情をもてあそぶ、奔放なジナイーダがいっそ清々しいくらいです(笑)

私は主人公と同じ10代の頃に初めて手に取った作品ですが、当時はジナイーダがとにかく大人の女性という印象でした。でも、あれから早20年…。久しぶりに再読してみると彼女のイメージがガラリと変わっていることに気付きました。「初恋」は人類共通のシンプルな感情。自らの成長とともに心情が投影されるこのような作品が、次世代まで残したい名作なのだな、と実感しています。

ロシア文学はハードルが高い!という人は、ぜひこのツルゲーネフの『はつ恋』から挑戦してみて下さい。憂愁の美しさ、という日本とロシアの共通点を発見できるはずですよ!

第3位 『アウトランダー』シリーズ(著者:ダイアナ・ガバルドン)

骨太なタイムスリップものとしても、究極のラブストーリーとしても世界中の女性たちのハートをがっちり掴んだ<アウトランダー>シリーズ。その第1部『時の旅人クレア』から始まるシリーズは、ガチガチのロマンス系が苦手な私でもページを繰る手が止まらないほどのめり込んでしまいました。

第二次世界大戦後のイギリスが舞台。夫と共にスコットランドを訪れた主人公クレアは、ストーンサークルでおかしな音を耳にします。そこに近づいた瞬間、クレアは18世紀のスコットランドにタイムスリップ!18世紀は、不衛生な環境、絶えない小競り合い、魔女の存在が信じられているなど元いた世界とは似ても似つかない環境。クレアはそこで出会った年下の男性ジェイミーと成り行きで結婚させられることになるのですが…

元従軍看護師であるクレアは、ジェイミーの傷の手当てをしたことがきっかけで急接近するのですが、彼女は元の世界に夫のいる身。葛藤しながらも、否応なくジェイミーに惹かれてしまうクレアに、おそらく女性読者の皆さんはシンパシーを感じるのではないでしょうか。主に18世紀スコットランドを舞台に描かれる本作は、恋愛モノとしてはもちろんのこと、大河小説としても一級品。シリーズは、第7部まで刊行されていて、アメリカを始めとする世界各国でベストセラーとなっています。

ちなみに「アウトランダー」シリーズはドラマ化もされているので、こちらもあわせてどうぞ。カトリーナ・バルフ(クレア役)とサム・ヒューアン(ジェイミー役)の美しさに、思わず息を飲んでしまうかも!

第4位 『朗読者』(著者:ベルンハルト・シュリンク)

文学の香りとは、このような本のことを言うのだろうと思います。乾いた砂にしみこんでいく水のように、心の隅々にまで行き渡る美しい言葉と、行間から匂い立つ色香。「あぁ、良い恋愛小説を読んだなぁ」と心から実感できるのがベルンハルト・シュリンクの『朗読者』です。

15歳の主人公ミヒャエルは、母親といってもおかしくないほど年上の女性ハンナに恋をします。「10代の男の子が年上女性に恋をする」という構図は、先ほどご紹介した『はつ恋』と同じですが、本作はあるミステリー要素も内包されているのがポイント。ハンナはミヒャエルに、なぜかいつも本を朗読して欲しいと求め、彼はそれに応えます。世間的には決して認められない"禁断の愛"。でも、ある日ハンナは突然失踪してしまうのです。

大学生となったミヒャエルがハンナと再会したのはある裁判なのですが、そこから徐々にハンナの秘密が明らかになっていきます。何故彼女はミヒャエルの前から姿を消したのか?過去に彼女が犯してしまった罪とは?親子ほど年の離れた2人の、いびつながらも紛れもない純愛を、美しくも哀しく描き出します。

本作は『愛を読むひと』という邦題で映画化もされています。ケイト・ウィンスレット(ハンナ役)の体当たり演技が素晴らしい良作です。原作の魅力を存分に詰め込んだ作品ですので、あわせてお楽しみ下さい!

第5位 『きみに読む物語』(著者:ニコラス・スパークス)

アメリカのベストセラー作家ニコラス・スパークスは、恋愛小説の名手として知られています。余暇を利用して執筆したとされている『きみに読む物語』は、ライアン・ゴズリングとレイチェル・マクアダムス主演で映画化され、日本でも大ヒットしましたね!今や「泣ける恋愛映画」としてたびたび話題に上がる作品となりましたが、原作小説もおすすめです。

穏やかな老人が、アルツハイマーを患った老女に語る物語。それは、一目惚れから始まったある身分違いの恋のお話でした。10代のときに初めて出会ったノアとアリーは、お互いに強く惹かれるも離れ離れに。数年後に再会したときにはアリーには既に婚約者がいたのです。

1度きりの人生をたった1人だけに捧げる愛。ノアのどこまでも一途な純愛に加え、アメリカ南部の美しい情景描写も相まって、心が洗われるような気持ちになること請け合いです。大事な人と共有する時間はかけがえのないものですね。ラストは滂沱の涙ですので、人前では読まないように気をつけて下さいね!余談ですが、私は映画版を観てライアン・ゴズリングのファンになりました(笑)

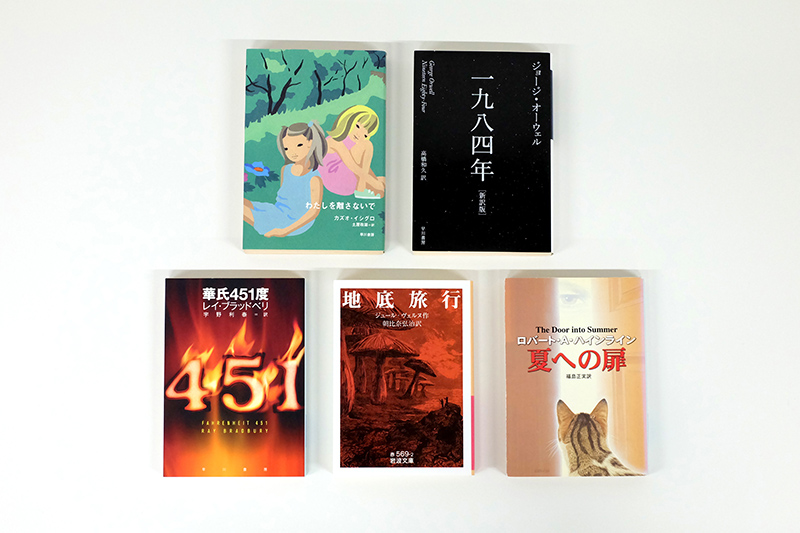

海外小説を語る上で外せないのが〈SF〉というジャンル。SFと一口に言っても、タイムトラベルもの、ディストピアもの、サイバーパンクものなどそのサブジャンルは多岐にわたります。しかし、SF作品のすごいところは古い作品でも色褪せず、現代を生きる私たちに驚きを与えてくれるということ。中には読みづらい本もありますが、一度その世界にのめりこんでしまえば、あとは読者の想像力でいくらでも補完できるのがSFの面白さです。苦手意識を捨てて、ぜひ挑戦してみて下さい!

第1位 『1984年』(著者:ジョージ・オーウェル)

オールタイムベストにランクインしている『1984年』。SF小説の金字塔と言われるこの作品を読まずして、SF小説を語ることはできないと思います。月並みな表現ですが、「人生観を変える本」と言っても過言ではないでしょう!ちなみに人生観を変える本とは、どういうものなのか。好き嫌いに関わらず、心の奥底にずっと澱のように残り続ける作品だと私は思っています。その澱はじわじわと染み込み、やがて身体の一部となります。そんな作品に出会えたら、本好きとして冥利に尽きるのではないかと!

それはさておき、『1984年』。面白いという言葉は適切ではないかもしれません。むしろ、恐ろしい作品です。徹底的な統制社会を描いたディストピア作品で、70年も前に書かれたにも関わらず、まるで現代そのものの危機を描いているかのようなまさに「予言の書」。おそらく、近い将来はこのようになるだろうという不穏さと確信を持って読み進めました。

主人公ウィンストンは、記録を改ざんする真理省に勤務(なんという矛盾でしょうか)しているのですが、党の体制に疑問を抱いています。常にテレスクリーンで監視され、疑問を抱くこと、夢を見ることさえ思考犯罪とみなされてしまうのです。自分の記憶は違うと分かっていても、記録が改ざんされてしまったら、一体何を信じれば良いのでしょうか。さて、この監視社会の行き着くところは…?紛れもない名作中の名作SFです。

第2位 『夏への扉』(著者:ロバート・A・ハインライン)

古典名作SFとして幾度も取り上げられているのが『夏への扉』です。中には、SFとしては設定が物足りないという声も聞かれますが、よく考えてみてください。本作は1956年に発表された作品なのです。およそ60年以上も前に書かれたSF小説の先駆けとなるような作品なのですから、この作品を下敷きにSFは進化を遂げていったと言っても間違いではありません。

1970年、技術者である主人公ダンは、親友と元恋人に裏切られて会社を失い、30年の冷凍睡眠を施されてしまいます。2000年の世界はすっかり様変わりしていました。持っていた技術すべてを奪い取られたダンは、30年分の空白を埋めるべく努力をするのですが、やはり違和感ばかりが付きまとっていたのです。そこで、彼は再度1970年へ戻る時間旅行を試みるのですが…

本作は、猫好きにはたまらない小説としても有名です。猫のピートが夏への扉を探す様子だったり、何故かジンジャーエールが好きだったりと、とにかくピートが可愛い!猫好きさんなら必読でしょう。また、これ以上ないぐらいの大団円で、非常に読後感が良いのも特徴です。「昔の人が思い描いた未来はこんな世界だったのか!」とツッコミながら読むのも面白いですよ。

第3位 『華氏451度』(著者:レイ・ブラッドベリ)

アメリカの作家レイ・ブラッドベリは、2012年に91歳で亡くなるまでに数々の素晴らしい名作を残しました。幻想・怪奇小説を得意としたブラッドベリですが、不思議とどの作品を読んでも万華鏡のように見え方が変わり、どこか懐かしいノスタルジックな気持ちにさせられます。

『華氏451度』は、ブラッドベリ作品の中でも少し毛色が違います。方向性としては、先にご紹介した『1984年』と同じディストピア小説に分類されるのですが、これがまた恐ろしい世界なんです。焚書官モンターグの仕事は、本を焼くこと。本から得られる情報はすべて有害なので、人々は読書をすることは許されず、専ら楽に情報を得られるテレビやラジオを推奨されるのです。自分の頭で考えることを放棄することは、ある意味とても楽。目に入るものをそのまま受け入れれば良いのですから。

現代人は本を読まなくなったと言われています。アメリカの10代の3人に1人は、「1年間に1冊も本を読まなかった」という統計もあるほどです。周りを見渡せば、人々はどこもかしこもスマホばかりを眺めていませんか?帰宅したらぼんやりテレビを見て過ごしていませんか?ブラッドベリもまたジョージ・オーウェル同様、先見の明があったのでしょうか。10年後、20年後にはこの世界はどうなっているのかと考えると空恐ろしいです。

ちなみに新訳版では、旧訳の「焚書官」を「昇火士」としているようです。皆さんはどちらがしっくりきますか?

第4位 『わたしを離さないで』(著者:カズオ・イシグロ)

2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロさん。長崎県出身の日系イギリス人作家ということで、このニュースは日本をも沸かせましたよね!この作家さんの作品を、私が初めて手に取ったのが、ブッカー賞受賞作『日の名残り』でした。古き良きイギリス、執事の淡々とした語り口、それに心理描写の美しさ、とすべてが舌を巻くほど素晴らしい作品だったのですが、今回ご紹介する『わたしを離さないで』は、カズオ・イシグロさんの柔らかな印象を一気に覆しました。

「問題作」と言っても良いかもしれません。少年少女たちが集められた施設ヘールシャムでの生活。語り手である主人公キャシーは静かに回想を重ねていくのですが、時折「介護人」「提供者」という不穏なワードが登場します。キャシーの言葉の断片からは、上辺からはわからない何か秘めたものを感じるものの、読者はその先を想像するしかないのですよね。何ともまどろっこしいのですが、重要な秘密が終盤にかけてじわじわと明かされていき、ページを繰る手がとまりません!

あらすじだけ読むと「これって本当にSFなの?」と思うかもしれません。でも読み進めるとわかるのですが、本作は紛れもなくSFであり、懐古と近未来が融合したようなテイストは不思議な読み心地です。ちなみにキーラ・ナイトレイ主演の映画版も素晴らしく、原作・映像あわせてお楽しみいただきたい傑作です。

第5位 『地底旅行』(著者:ジュール・ヴェルヌ)

おそらく、本作のタイトルを知らない人はいないでしょう!「SFの父」とも呼ばれる作者ジュール・ヴェルヌは、『海底二万里』『十五少年漂流記』など、現代の子どもたちにも人気のさまざまな名作SF小説を残しました。その中で今回ご紹介したいのが『地底旅行』です。

主人公アクセルと叔父のリーデンブロック教授は、16世紀アイスランドの錬金術師が残した謎の古文書に導かれ、死火山の噴火口から地球の中心を目指す冒険に出ます。本作を子どもの頃に読んだとき、あまりにワクワクしすぎて日本の火山にも地底への入り口があるのではないかと、想像を巡らせていたものです(笑)光が届かない地底に、次々と見舞われるトラブル、見たこともない動植物。地底湖なんてロマン以外の何物でもありませんよね!大人でも絶対に楽しく読めること請け合いです。

本作は、同名タイトルで倉薗紀彦さんによってコミカライズ(全4巻)されています。原作のイメージを損なうことなく美麗な絵で描かれているので、小説版は少しハードルが高いという人は、コミックから入っても良いのではないかと思います!ジュール・ヴェルヌの想像力にも驚きですが、倉薗さんの画力にも目をみはるものがありますよ。

最後にご紹介するジャンルは〈後世まで残したい名作〉。昔から読み継がれてきた名作には必ず名作と言われる理由があります。時が経っても色褪せることない物語は読むたびに新しい発見があるはず。手元に置いて、人生において行き詰ったときや、自分のライフスタイルが変わったタイミングで読み直してみるのも良いかもしれません。

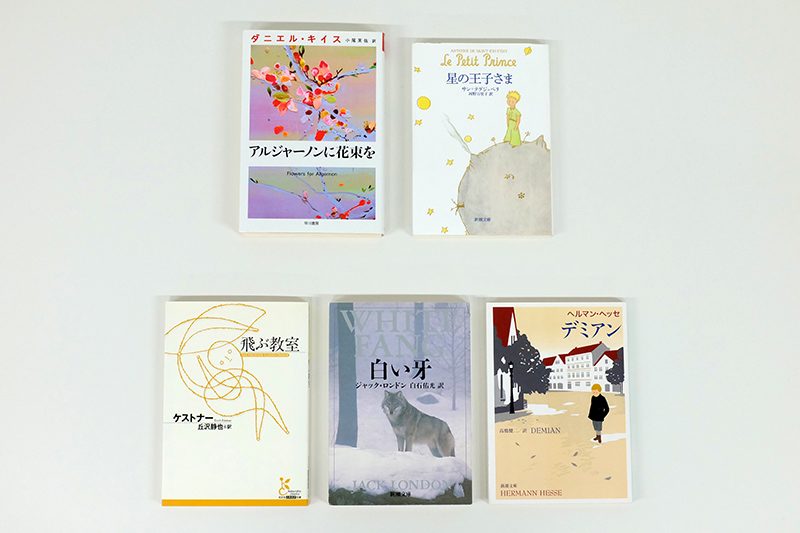

第1位 『星の王子さま』(著者:サン=テグジュペリ)

次世代まで必ず残したい不朽の名作といえば、『星の王子さま』でしょう!小さいころに読み聞かせをしてもらったという人もいるのではないでしょうか。簡単な文章で書かれているにもかかわらず、実は深い意味が隠されている本作。「大人になって読んでから見方が変わった」「何度も読み返す宝物になった」という声も聞かれます。読むたびに新しい発見があるという不思議な作品なので、ぜひ手元に置いて何度も繰り返し読んで欲しいです。

飛行機で不時着した砂漠で「僕」が出会ったのは、小さな星からきた王子さま。王子さまはいくつもの星をめぐってきてきてから7番目の星である地球にたどり着いたのです。王子さまが語る言葉はどれも抽象的で、決してすべてが理解できるわけではありません。この本を読んだ大半の人が最初は「意味がわからない!」と思うのでは?でも、「わからなくていい」が正解です。

1年後、また本を開いたときに新たな解釈ができるかもしれません。その5年後、10年後も。それが世界各国の言葉で翻訳され、70年以上も読み継がれてきた名作たる所以なのだと思います。「大切なものは目に見えない」というシンプルながら物事の核心に迫る名言は、世界中の読者の魂を揺さぶりました。意味が理解できなかったから、と手放さないで手元に置いておいて!人生に悩んだときのあなたの道しるべになるかもしれません。

第2位 『飛ぶ教室』(著者:ケストナー)

ドイツ文学は、後で紹介する『変身』(カフカ)などだいたい暗いイメージが付きまとうのですが、本作はドイツ文学には珍しく明るく読後感の良い小説です。大人になり社会に出ると、純粋なままではいられなくなり当然さまざまな打算も働きます。でもこの小説は、少しだけ子どもの頃の純粋な気持ちを思い出すことができる、一服の清涼剤のような役割を果たしてくれます。

寄宿学校(ギムナジウム)で、クリスマス休暇を待つ5人の少年たちを描いた物語。それぞれ個性も生い立ちも違う5人が互いに衝突し合ったり、助け合ったりして成長していく様子に、誰もがホロリとさせられるはず。本作には基本的に悪い人間が登場しないので、「そんな綺麗ごとでは済まされないよ」と斜に構えてしまう人もいるかもしれませんが(笑)でもこういうときぐらいは、優しく温かな世界に身を浸してみるのも良いのではないでしょうか。

本作はいろいろな出版社から翻訳されていますが、おすすめは光文社古典新訳文庫です。「いま、息をしている言葉で」がコンセプトのこの古典新訳文庫は、現代人に馴染みやすい言葉で訳されているので、本当にスルスルと読めてしまいます。『飛ぶ教室』以外にも、どうしても古典文学が読みづらい!という人は、ぜひとも光文社古典新訳文庫で探してみて下さいね。

第3位 『デミアン』(著者:ヘルマン・ヘッセ)

ヘルマン・ヘッセの代表作『車輪の下』は、学生時代に課題図書で読んだという人も多いかと思います。でも、意外と知られていないのが『デミアン』です。名作というと「優等生」というイメージが強いかもしれませんが、本作はその正反対です。異端というべきか、悪魔的とでもいうべきか…なんとも名状しがたいのですが、否応なく心惹かれてしまう不思議な小説です。

ラテン語学校に通う10歳の主人公シンクレールは、不良少年に気に入られるために小さな嘘を付き、ある不幸な事件を引き起こしてしまいます。立派な父母を理想としていたシンクレールは、一気に絶望の淵に立たされてしまうのですが、彼を救ってくれたのがデミアンという転校生でした。並外れて賢くどこか老成した雰囲気をまとうデミアンに、シンクレールはすぐに魅了されてしまいます。(そしておそらく読者も…)

個人的には、ぜひ萩尾望都さんに漫画化して欲しいと思うのですが、共感して頂ける皆さんはいるでしょうか?善と悪のはざまでもがくシンクレールと、冷静沈着な目で見つめるデミアン。嫉妬、尊敬、愛情…さまざまな感情が渦巻く中、シンクレールが導いた答えとは?詩的な文章も美しく、いろいろな人の解釈を聞きたくなる作品のひとつです。

第4位 『白い牙』(著者:ジャック・ロンドン)

「動物文学」というジャンルがあるのをご存知ですか?その名の通り動物をメインとした小説なのですが、単純に動物を愛でる作品もあればイソップ物語のように寓話的だったりとさまざま。『シートン動物記』や『名犬ラッシー』など、児童文学として親しまれているものも多いですよね!中でも、大人が楽しめる動物名作文学としておすすめなのが『白い牙』です。

「ホワイト・ファング」(白い牙)と呼ばれるオオカミの子が主人公。それも純粋なオオカミではなく、オオカミと犬の混血なのです。体の中に確かに流れる犬の血が、ホワイト・ファングを数奇な運命へと導くことになります。母キチーの下で、野生のオオカミとしてすくすくと育ってきたホワイト・ファングは、やがてある悲劇によって母と引き離されます。

「一匹狼」という言葉はこの小説から生まれたのではないかと思うぐらい、ホワイト・ファングにしっくりとくるんです。他の犬たちからは、オオカミの血ゆえ敵視され、人間たちは彼を犬として飼い慣らそうとします。オオカミにも犬にもなれないはぐれ者。徐々に不信感と敵対心のかたまりになり凶暴化するホワイト・ファングでしたが、ある青年との出会いが彼を少しずつ変えて生きます。泣いて、笑って、最後には温かな感動に包まれる動物文学の最高峰です。

第5位 『アルジャーノンに花束を』(著者:ダニエル・キイス)

過去に何度も映画化され不朽の名作と名高い本作。日本でテレビドラマ化されたこともあるので、ご存知の方も多いのでは?でも、意外と原作を読む機会は巡ってこないものです。後世まで残すためには、たくさんの人が本を読んでしっかりと語り継いでいく必要があります。ぜひこの機会に手に取ってみるのはいかがでしょうか。

主人公は、幼児並みの知能しか持ち合わせていない32歳のチャーリイ・ゴードン。パン屋で働くチャーリイは、周囲からバカにされながらも幸せな生活を送っていました。そんな中、ある大学の博士が知能発達の実験をチャーリイに持ちかけ、彼は被験者に選ばれることに。チャーリイは実験により、みるみる頭が良くなりやがては天才的な頭脳を持つ人間に生まれ変わるのですが…。

本作は、「人生において何を持っていることが幸せなのか」という問いを読者に投げかけています。誰もが日々コンプレックスを抱えて生きていると思いますが、それが解消されれば果たして幸せになれるのでしょうか?チャーリイにとってのコンプレックスは知能の低さでした。天才になっても感情面の成長はまた別問題です。面白いというと少し語弊があるかもしれませんが、確実に心に突き刺さる一冊です!

【番外編】一度読んだら忘れられない衝撃作BEST5

番外編として、一度読んだら絶対に忘れない衝撃作を集めてみました。設定にインパクトがある作品だったり、決して後味が良い作品ではないのになぜか繰り返し読みたくなる作品だったりと、どういうわけか記憶に残るものばかり。読みたくないのに、目が文字を追ってしまう…ページを繰る手が止まらない…!そんなあなたの"人生観を変えるような一冊"に出会えるかもしれません。

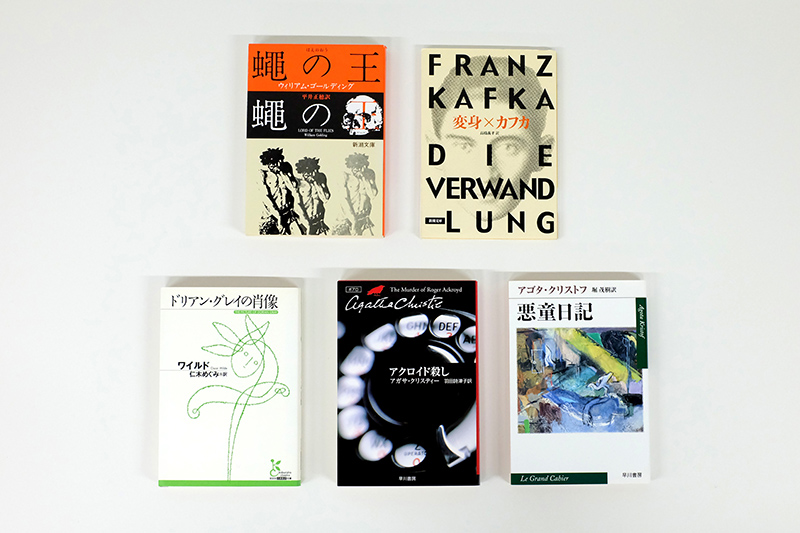

第1位 『悪童日記』(著者:アゴタ・クリストフ)

過去に読んだ本で最も衝撃を受けた作品、それがアゴタ・クリストフの『悪童日記』です。なぜこんな物語が書けるのかという尊敬と、行き場のない怒りや悲しみがない混ぜになったような複雑な感情。もう十数年も前に読んだのに、未だに自分の中で消化しきれていない作品でもあります。ある意味トラウマ的読書だったとも言えるのでしょう…。

戦時下の中部ヨーロッパ、混乱の中<小さな町>に住む祖母の元へと疎開した双子の「ぼくら」。恐ろしいまでの純粋さと冷酷さとをもって、双子の目から見た日常を淡々と日記形式で書き綴っていきます。特筆すべきは、一切の感情を削ぎ落とした文章です。罵詈雑言に耐えるために、お互いののしりあったり、身体的な苦痛に耐えるために、殴り合う練習をしたり。2人は何でもないことのようにいとも簡単にやってのけるのですが、一つの選択ミスや失敗が、すぐに「死」に直結してしまう時代。自らの命を守るためには純粋無垢なままではいられず、したたかに生きる必要があったのですね。

ちなみに本作は映画化もされていて、実際に双子の俳優アンドラーシュ&ラースロー・ギーマントが「ぼくら」を演じています。この2人があまりにも圧倒的な存在感を放っているため、他のキャストがかすんで見えてしまうほど!ショッキングで倫理観ギリギリのシーンも多いものの、原作・映画共に非常に印象深い作品に仕上がっています。万人におすすめはできませんが、好みが合えば一生忘れられない作品になるでしょう。

第2位 『変身』(著者:フランツ・カフカ)

「ある朝、グレーゴル・ザムザが何か気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した。」何とも衝撃的な書き出しではありませんか?私はこの『変身』の最初の一文で、一気に心を奪われてしまいました!巨大な虫?何故?しかもどんな夢を見ていたんだ?と妄想はとどまる所を知りません(笑)

一家の稼ぎ頭である主人公ザムザは、自分が虫になっているにも関わらず仕事に行こうとします。(そんな場合ではないのに!)そしてザムザの両親と妹は困惑しつつも最初こそ主人公の世話をするのですが、やがて彼を隔離して厄介者扱いをするように。(なかなか酷い!)ザムザは必死に言葉を伝えようとするのですが、当然虫なので言葉になりません。ツッコミどころ満載にも関わらず、何故だかこの世界観に引き込まれてしまいます。

暗く嫌な小説なのですが、一度読むと忘れられません。たった100ページ弱で、こんなにも不条理さを感じさせる小説には滅多に出会えないのではないかと。作者のカフカ自身、笑ってしまうぐらいネガティブな性格だったようですので、おそらくそれが本作にも投影されているのでしょう。気に入った方は、ぜひカフカの著作を追いかけてみて下さい。『審判』という作品もまた、不条理極まりなく無情感に襲われます。ネガティブも突き詰めるとユーモアに変わりますよ!

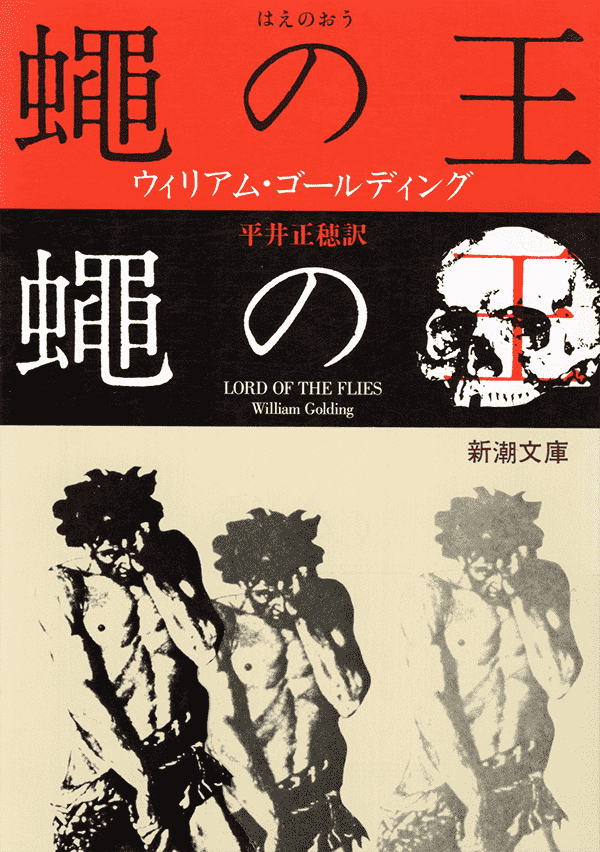

第3位 『蝿の王』(著者:ウィリアム・ゴールディング)

どうしてあえて読後感の悪い本を読むの?と聞かれることがあります。そう言われてみれば何故だろう…という気もしますが、おそらく後味の悪さに引き寄せられてしまうのは、人間の本質を突いているからなのだと思います。誰しもが付けている仮面が剥がれる瞬間。それが隠されているものであればあるほど、いけないものを見ている気持ちになりませんか?要するに「怖いもの見たさ」ということです(笑)

ゴールディングの『蝿の王』は、ジュール・ヴェルヌの『十五少年漂流記』と対になる作品だと言われています。いわば、裏の十五少年漂流記。この作品は、隠された人間の本質や狂気が露わになる瞬間が描かれています。少年たちが無人島に不時着するところまでは本家と同じなのですが、そこからが運命の分かれ道です。彼らは自分たちの中からリーダーを選び、初めは秩序立った生活を送るのですが、徐々に仲間内で不和が生じ始めるのです。

やがて少年たちの間で、野生の本能である残虐性が目覚め始めます。無垢と残酷さは紙一重。島に存在する「謎の獣」の存在も、それに比例して大きくなっていきます。「あのときこうしていれば…」という分岐点はいくつもあったはずなのですが、それは結局のところ「たられば論」でしかなく、秩序を失ってしまった人間の末路を描いた問題作です。一読をおすすめします!

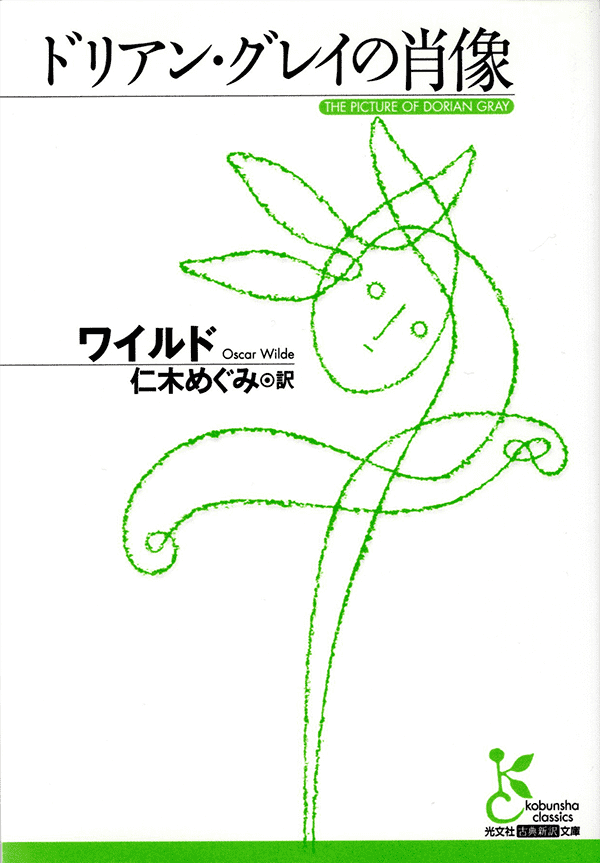

第4位 『ドリアン・グレイの肖像』(著者:オスカー・ワイルド)

耽美と退廃というのは、何故こんなにも心地良いのでしょうか。金色の巻き毛に青い瞳、見る者全てを魅了する美青年ドリアン・グレイ。画家バジルも例外ではなく、ドリアンの美貌を讃えて彼の肖像画を描きます。それを見てドリアンは自分の肖像画に嫉妬するのです。「絵の中の自分は歳を取ることもなく、永遠に美貌を保つことができる」と。普通の人が言ったら叩かれそうな言葉も、ドリアンほどの美青年なら許されるのです(笑)

もともと純真無垢だったドリアンは自らの美に目覚め、快楽主義者のヘンリー卿との出会いもありどんどん堕落していきます。背徳に溺れるようになっても、ドリアンの美貌は一向に変わりません。その秘密は彼の肖像画にあったのです。彼の醜悪な心に共鳴するかのように、肖像画だけが醜く歪んでいき、やがては恐ろしい形相に…。相当なホラーですよこれは!

著者のオスカー・ワイルド自身が同性愛者だったことでも知られており、本作『ドリアン・グレイの肖像』にも耽美的な世界観やワイルド自身の道徳観が随所に散りばめられています。ワイルドの作品に共通するのは濃厚な「死」の気配。彼自身の波乱万丈で決して幸せではなかった人生とも符合し、何となくうら悲しい気持ちにさせられる作家の一人です。

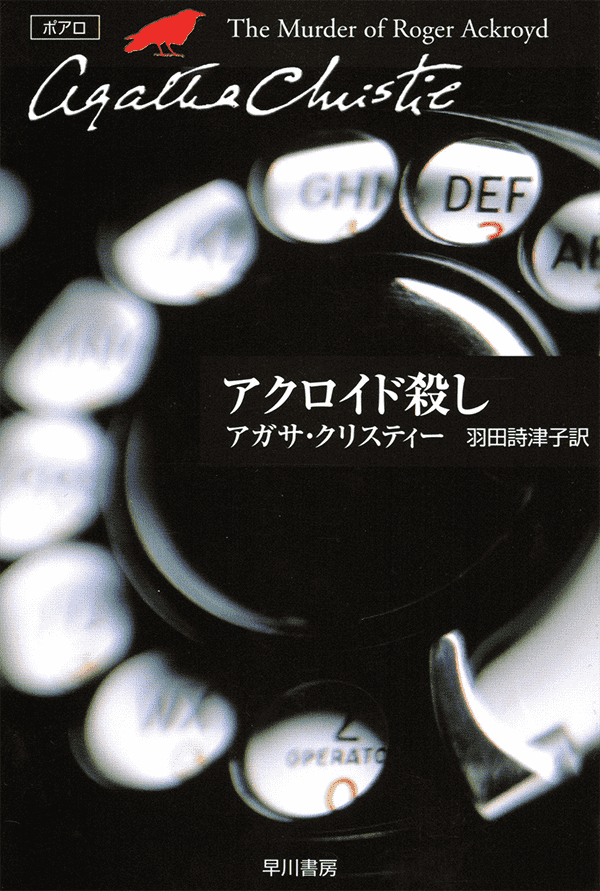

第5位 『アクロイド殺し』(著者:アガサ・クリスティー)

『アクロイド殺し』を読んで、私はミステリーの面白さに目覚めました。それぐらい衝撃的な読書体験だったにも関わらず、「何故ミステリー編にランクインしていないの?」と思った人は鋭いです!本作のトリックが「フェアか、アンフェアか」を巡って、当時のミステリー界に大きな波紋を投じたからなんです。例えばファンタジーのラストが夢オチだったら、がっかりしてしまいますよね。それと同様、ミステリーのトリックはフェアでなければいけないというのが当時の常識。それに真っ向から挑んだのが、ミステリー界の女王アガサ・クリスティーでした。

とある村に住むシェパード医師の視点から語られる物語。村の名士アクロイド氏が、短刀で刺殺されるという事件が起こります。容疑者である氏の甥が行方をくらませ、早くも事件は迷宮入り。その村に、変人で知られる名探偵ポアロがやってきて、局面は意外な方向へと転がり始めます

今思えば、いくつもの伏線が散りばめられていたはずなのに…読んでいるときは気付かないものですね。今となっては、このトリックは決して目新しいものではありません。ただ、これを最初に平然と(かどうかはわかりませんが)やってのけたクリスティーは、見事としか言いようがありません!本作は名探偵ポアロシリーズ3作目ですが、これ単品で読んでも問題ないので、どんでん返しミステリーが読みたい人はぜひ挑戦してみて下さいね。

2018-2019年注目の話題作は?

これまでご紹介してきた本は、どれも「名作」「傑作」と呼ばれる作品ばかりです。中には「全部読んだことがある!」という人もいるかもしれませんね。名作をあらかた読んでしまったという猛者のために、sakuraが実際に読んで「これは面白い!」と感じた最近の話題作もあわせてご紹介したいと思います!

『カササギ殺人事件』(著者:アンソニー・ホロヴィッツ)

2019年版「このミステリーがすごい!」の堂々1位に選ばれた作品です。古典的なタイトルとシンプルな表紙に惹かれて購入したのですが、これは久々に正統派のミステリーがきたな!という印象。でも読み進めるうちに、あれ?あれ?と。入れ子式なプロットは遊び心があり、作者の余裕を感じさせます。ポワロシリーズを彷彿とさせるような穏やかな田舎町の描写もまた良し、近年まれに見る傑作ミステリーです。著者の他作品も読んでみたくなりました。

『乗客ナンバー23の消失』(著者:セバスチャン・ フィツェック)

サイコ・サスペンス作家で知られる著者のことですから、今回もデビュー作『治療島』同様に、何かしらの仕掛けがあるのだろうとワクワクしながら手にとりました。失踪が相次ぐ豪華客船「海のスルタン」号を舞台にしたミステリーです。タイトルの乗客ナンバー23とは、豪華客船の年間の行方不明者数のこと。5年前に妻子をこの船で失った囮捜査官マルティンは、失踪したはずの少女の出現や、謎の老女、またさらなる事件に直面します。正直後味は悪いのですが、最後の最後まで飽きさせることのないスピーディーな展開で面白かったです。

まとめ

『もったいない本舗』のスタッフsakuraが独断と偏見で、おすすめしたい海外小説をランキングにしましたが、読みたいと思える作品はありましたか?こちらで紹介してきた作品は、翻訳についても極力読みやすいものをチョイスしてるので、海外小説に苦手意識がある人にこそ読んで欲しい作品ばかりです。

海外小説には、国内小説にはない魅力があり、一度面白い本を見つければ同著者の作品だったり、同じ国の作品だったりと芋づる式に面白い本を発掘できるので、読書の幅が広がるはずです。また、読みやすい翻訳があったら、翻訳者で探してみるというのも良いかもしれませんね。

インターネットが身近な今、少し時間が空けば、スマホ片手にゲームやSNSに時間を費やすという人が多いと思います。ですが、それは自分にとって本当に有意義な時間でしょうか?少しでも心当たりがある人はネットにのめり込む時間を減らし、読書する時間に充ててみることをおすすめします!読書の効用は伝えきれないほどたくさんあります。ぜひ、いろんな本を通して自分の人生を豊かなものにしてくださいね。

インターネット古本販売店の『もったいない本舗』では、日本作家の小説だけでなく海外作家の小説も多数在庫しています。気になる本があったら、ぜひ『もったいない本舗』で探してみて下さいね!あなたのお気に入りの一冊に出会えますように。

|

ライティング担当 : sakura札幌在住30代。国内・海外問わず本(主にフィクション)をこよなく愛する。ミステリー、ホラー、ファンタジーが特に好み。好きな作家は恩田陸、上橋菜穂子、綾辻行人ほか多数。永遠のバイブルは北方謙三の『三国志』。アガサ・クリスティーの『アクロイド殺し』で衝撃を受けて以来、叙述トリックにはまり、ラストですべてがひっくり返される「大どんでん返し」本を求めてやまない。週末はドライブがてら本屋巡りをするのが趣味。 |

|---|